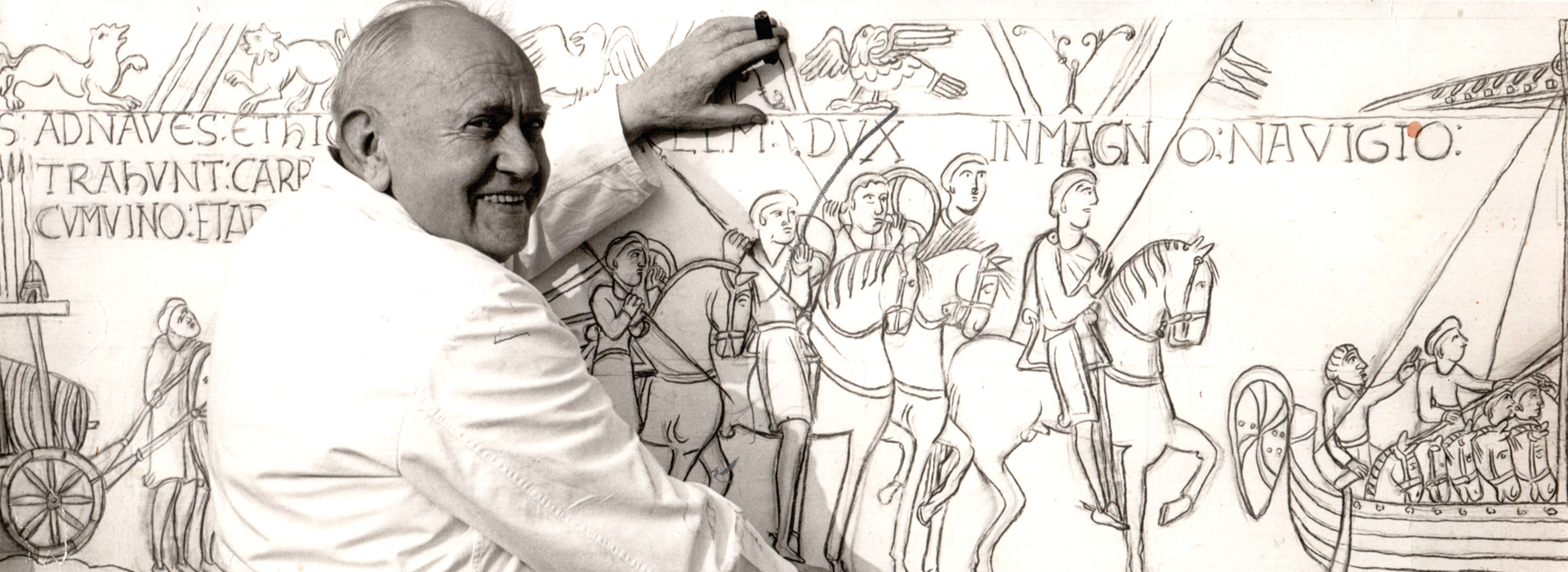

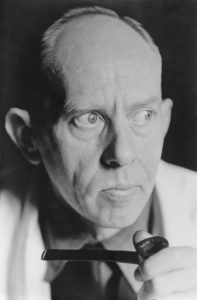

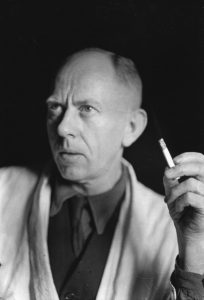

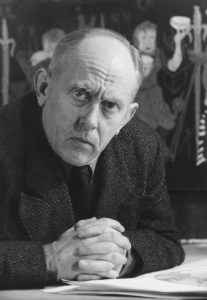

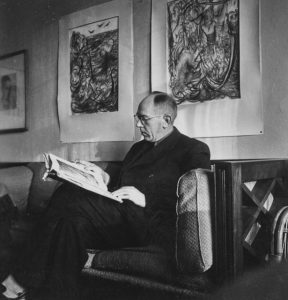

Biographie Erich Klahn (1901-1978)

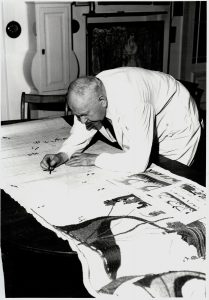

Der Maler Erich Klahn lebte überwiegend in Lübeck, Celle und Bremen. Er gehörte jener Künstlergeneration an, die mit Blick auf die Alten Meister eine eigene, unabhängige Bildsprache entwirft. Sein Schaffensdrang gründete in einem mittelalterlichen Verständnis, das die handwerkliche und künstlerische Formenwelt als Einheit versteht. Expressive Darstellungen, symbolisch und emotional aufgeladene Farb-Kosmen, oder die Freude am Fabulieren prägen seine Bildwelten. Durch die Verbindung altmeisterlicher und zeitgenössischer Stilmittel entstand ein beeindruckendes Repertoire aus Öl- und Aquarellmalereien, Glasmalereien, Teppichentwürfe und Emaille-Arbeiten. In der norddeutschen Kulturlandschaft des 20. Jahrhunderts verwurzelt, spiegeln die Werke KLahns die politische, gesellschaftliche, zutiefst religiöse Lebenswelt eines Malers, der sein Umfeld mit Liebe und Irritation, aber auch mit Humor betrachtet, mit sich und der Umwelt hadert, voranstrebt, sich wieder zurückzieht, dabei immer produktiv bleibt.